日弁連新聞 第598号

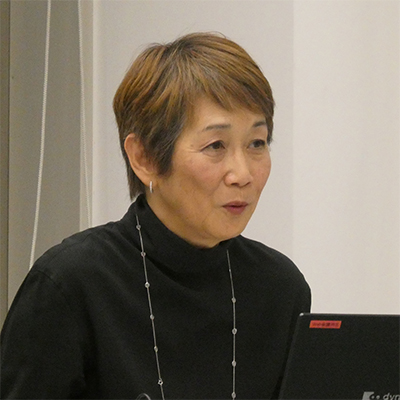

新年会長インタビュー

――1年9か月を振り返る

弁護士の使命と責務を果たすために

明けましておめでとうございます

本年が皆さまにとって素晴らしい年となりますようお祈り申し上げます

会長として、特に力を入れてきた取り組みやその成果を教えてください

民事法律扶助制度改革

まずは、民事法律扶助制度の改革です。2023年3月の臨時総会で採択した決議に基づき、応能負担の原則給付制への移行など利用者負担の在り方の見直しや弁護士報酬の適正化等により、持続可能な制度とするための活動を継続しています。また、法務省、日本司法支援センター(法テラス)と、民事法律扶助制度を巡る諸課題を検討するための勉強会を開催しました。喫緊の課題であるひとり親世帯支援のため、養育費の請求を伴う離婚等関連事件について先行して検討を進め、支援の方向性の取りまとめに至ったことは、大きな成果であると考えています。

再審を巡る活動

二つ目は、再審法(刑事訴訟法第四編)の改正に向けた取り組みです。2019年10月の人権擁護大会で採択した「

二つ目は、再審法(刑事訴訟法第四編)の改正に向けた取り組みです。2019年10月の人権擁護大会で採択した「  えん罪被害者を一刻も早く救済するために再審法の速やかな改正を求める決議」の内容の実現に向けて、2022年6月に「再審法改正実現本部」を設置しました。

えん罪被害者を一刻も早く救済するために再審法の速やかな改正を求める決議」の内容の実現に向けて、2022年6月に「再審法改正実現本部」を設置しました。

2023年2月には「  刑事再審に関する刑事訴訟法等改正意見書」を取りまとめ(同年7月に改訂)、具体的な改正要綱案および条文案を提言しました。さらに2023年6月の定期総会でも「

刑事再審に関する刑事訴訟法等改正意見書」を取りまとめ(同年7月に改訂)、具体的な改正要綱案および条文案を提言しました。さらに2023年6月の定期総会でも「  えん罪被害者の迅速な救済を可能とするため、再審法の速やかな改正を求める決議」を採択し、えん罪被害者の声に真摯に耳を傾け、引き続き再審支援活動を行うとともに、再審法改正の実現に向けて全力を挙げて取り組む決意を示しました。

えん罪被害者の迅速な救済を可能とするため、再審法の速やかな改正を求める決議」を採択し、えん罪被害者の声に真摯に耳を傾け、引き続き再審支援活動を行うとともに、再審法改正の実現に向けて全力を挙げて取り組む決意を示しました。

全国の会員の協力をいただき、地方自治体の首長および各種団体に対する賛同の要請や、国会議員への一斉要請を実施したほか、院内集会等も開催しました。これらの活動の結果、これまでに150名を超える国会議員から、再審法改正への賛同メッセージが寄せられました。

また、日弁連ウェブサイトに「再審法改正プロジェクトACT for RETRIAL」の特設ページを設け、再審法の問題点を漫画で分かりやすく解説したパンフレット「なぜ変える?どう変える?刑事再審のルール」を作成するなど、広報にも力を入れています。

ダイバーシティ&インクルージョン

三つ目は、ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)です。男女共同参画にとどまらず、誰もが生きやすい社会を実現するために、D&Iの考え方が重要との認識から、2022年6月にD&Iの推進に関するワーキンググループを設置しました。2023年1月にはキックオフシンポジウムを開催し、その成果とこの間の調査・研究を踏まえ、現在、D&Iに関する日弁連としての基本方針の取りまとめに向けた準備を進めています。

オンライン接見の実現に向けて

四つ目は、いわゆるオンライン接見です。日弁連は2023年7月に「  市民の権利を保護・実現する刑事手続のIT化を求める意見書」を取りまとめ、オンライン接見の実現を求めました。全国50弁護士会、6弁護士会連合会からも、各地の状況を踏まえたオンライン接見を求める会長声明等が公表されています。

市民の権利を保護・実現する刑事手続のIT化を求める意見書」を取りまとめ、オンライン接見の実現を求めました。全国50弁護士会、6弁護士会連合会からも、各地の状況を踏まえたオンライン接見を求める会長声明等が公表されています。

しかし、法制審議会刑事法(情報通信技術関係)部会が2023年12月18日に示した「要綱(骨子)案」にはオンライン接見に関する内容が一切盛り込まれず、日弁連は同案に反対する会長声明を即日公表しました。引き続き、法制化を求める取り組みを進めます。

谷間世代の支援と法曹人材確保

五つ目は、いわゆる谷間世代の支援と法曹人材の確保です。谷間世代に関する問題を解消すべく、複数回の院内意見交換会や市民リレー集会の開催、国会議員や諸団体からの応援メッセージの獲得など、各種活動を行ってきました。

国会議員から寄せられたメッセージ数は2023年に国会議員総数の過半数を超えるなど、この問題に関する認識・理解も広がっています。

霊感商法等による被害の救済・防止

六つ目は、いわゆる旧統一教会問題をはじめとする、霊感商法等の悪質商法や宗教問題による被害の救済・防止に関する取り組みです。日弁連では、関係機関と連携し、全国の弁護士会等の協力を得て無料法律相談を行いました。2022年9月から約6か月の間に寄せられた約1500件もの相談では、旧統一教会に関する高額な財産的被害の申告が相当数あり、深刻な被害が長期間にわたって存在・発生し続けてきたことを目の当たりにしました。

また、日弁連として、全国統一教会被害対策弁護団の活動の支援も行ってきました。

特に思い出深い出来事は何ですか

坂本堤弁護士一家のメモリアルを追悼訪問したことです。1989年、坂本堤弁護士(当時の横浜弁護士会所属)の一家3名がオウム真理教関係者によって殺害されるという事件が起こりました。事件後、3名それぞれのご遺体発見現場にメモリアルが建立され、有志の会員によって毎年、メモリアルなどを訪問する慰霊の旅が実施されてきました。

この事件は弁護士業務妨害対策の原点ですが、事件発生から34年が経過し、事件のことを知らない会員も増えているようです。事件を風化させてはいけないとの思いから、2023年8月、現職の日弁連会長としてメモリアルを訪問しました。名立メモリアル(新潟県上越市名立区)、魚津メモリアル(富山県魚津市)、大町メモリアル(長野県大町市)を順に訪問して各地で追悼式を行うなどし、改めてこの事件の重みを感じました。

二度とこのような被害を発生させてはなりません。弁護士業務妨害対策に引き続き積極的に取り組んでいく必要性を強く再認識しました。

会員へのメッセージをお願いします

2022年2月24日に始まったロシアによるウクライナ軍事侵攻に続き、2023年10月にはイスラエルとパレスチナ武装勢力間の紛争が激化するなど、平和と人権が揺らいでいます。このような時代にあって、平和と人権の守り手として、私たち弁護士ができること、なすべきことは何かが改めて問われています。弁護士が負う使命に誇りと責任を持って、引き続き人権擁護をはじめとする活動を重ねていきたいと思います。

会長に就任して以来、会員の皆さまにはそれぞれのお立場から多大なご協力をいただき、改めて御礼申し上げます。残す任期はわずかとなりましたが、本年3月末までの間、全力で諸課題に取り組む所存です。引き続き、ご支援とご協力をお願いいたします。

(インタビュアー 広報室長 田中和人)

旧優生保護法改正後における

障害を理由とする不妊手術及び人工妊娠中絶の不当な働きかけを防止するために

国に対して措置を求める意見書を公表

旧優生保護法改正後における障害を理由とする不妊手術及び人工妊娠中絶の不当な働きかけを防止する措置を求める意見書

旧優生保護法改正後における障害を理由とする不妊手術及び人工妊娠中絶の不当な働きかけを防止する措置を求める意見書

日弁連は、2023年11月14日付けで「旧優生保護法改正後における障害を理由とする不妊手術及び人工妊娠中絶の不当な働きかけを防止する措置を求める意見書」を取りまとめ、厚生労働大臣およびこども家庭庁長官に提出した。

取りまとめに至る経緯

2022年12月、北海道桧山郡江差町にある社会福祉法人が運営するグループホームにおいて、結婚や同棲を希望する知的障害のある入居者十数名が不妊処置を受けていたことが報道された。北海道が同法人に対して監査を行った結果、不妊処置を強制されたと感じている利用者がいたことが明らかとなり、意思決定支援への配慮が不十分であった等として、運営改善の指導がなされた。

日弁連は、2017年2月に旧優生保護法の問題に焦点を当てた最初の意見書を公表した。その後のさまざまな調査等から、旧優生保護法の改正後も、全国的に同種事案が相当数存在する可能性が高いと考え、障害のある人への不妊手術および人工妊娠中絶の不当な働きかけを防止すべく、本意見書を取りまとめた。

意見書の内容

障害のある人に対し、その人に障害があることを理由として不妊手術および人工妊娠中絶を受けるよう強要や勧奨等の不当な働きかけを行うことは、障害のある人に対する差別である。

旧優生保護法の改正後も、同法の影響は根強く残り、障害のある人は周囲からの差別によって不当な圧力を受け続けている。不妊手術や人工妊娠中絶の不当な働きかけを受けた場合に、これを拒むことは難しい。特に、こうした不当な働きかけが、福祉サービス等の支援の提供と関連付けて行われた場合には、これを拒むことは事実上極めて困難である。

このような不当な働きかけを防止するため、国に対して①同種事案に関する全国的な調査の実施、②不当な働きかけを行わないよう、国民全体に対し啓発活動を行うとともに、福祉関係者および医療関係者に対する周知を徹底すること、③障害のある人が自らの自由な意思で子をもうけ育てるか否か等を決定することができるようにするための、障害の特性に応じた包括的性教育の実施、生活支援および子育て支援の充実等の措置を求めた。

(人権擁護委員会 副委員長 松岡優子)

マイナ保険証への原則一本化方針を撤回し、現行保険証の発行存続を求める意見書

マイナ保険証への原則一本化方針を撤回し、現行保険証の発行存続を求める意見書

マイナ保険証への原則一本化方針を撤回し、現行保険証の発行存続を求める意見書

日弁連は、2023年11月14日付けで「マイナ保険証への原則一本化方針を撤回し、現行保険証の発行存続を求める意見書」を取りまとめ、総務大臣、厚生労働大臣、デジタル大臣等に提出した。

任意取得の原則に反する政府方針

政府は2023年6月に健康保険法等の改正を行った。現行の健康保険証を本年12月2日に廃止し、マイナ保険証へ原則一本化する方針を打ち出している。

しかしこの方針は、マイナンバーカード(以下「カード」)の取得は任意であるという原則(番号法16条の2、17条1項)に反する。この任意取得の原則により、各自が利便性とプライバシー等へのリスクを利益衡量して取得の当否を決定することを保障するとの観点から、これまでも日弁連はカードに関して、2021年5月7日に「個人番号カード(マイナンバーカード)普及策の抜本的な見直しを求める意見書」、2022年9月27日に「「マイナ保険証」取得の事実上の強制に反対する会長声明」、2023年3月29日に「マイナンバー(個人番号)利用促進の法改正の再検討を求める会長声明」を公表してきた。

高齢者等の保険医療を受ける権利の水準の低下

マイナ保険証への一本化が行われると、カードと暗証番号の申請・管理が必要になる。特に介護施設に入居中の高齢者などはその対応が困難となることが予想される。また、全国保険医団体連合会の調査によると、マイナ保険証によるオンライン資格確認システムに対応できない医師の廃業により、地域医療水準の低下の危険があることなどが示されている。現行の健康保険証を廃止する政府の方針は、保険医療を受ける権利の水準を低下させるなど、数々の弊害を発生させる上、プライバシー保障上の問題もある。これらに比して、マイナ保険証の利点として政府が挙げるより良い医療が受けられるといった点は、現実と齟齬があるなど不十分である。

政府への要請内容

本意見書は、政府に対し①マイナ保険証への原則一本化方針を撤回し、現行の健康保険証の発行を存続すること、②カードの利活用を進める場合であっても、カードを取得しない自由を保障するとともに、カードの取得を希望する者のプライバシーを最大限保障することを求めている。さらに、地方自治体等の意向を踏まえて、現場に過度の負担をかけないようにすることも求めるものである。

(情報問題対策委員会 委員長 水永誠二)

第36回 LAWASIA年次大会・理事会報告

11月24日〜27日 インド・ベンガルール

アジア・太平洋地域の法律家の団体である「LAWASIA(ローエイシア)」の年次大会がインド・ベンガルールで開催された。

アジア・太平洋地域の法律家の団体である「LAWASIA(ローエイシア)」の年次大会がインド・ベンガルールで開催された。

開会式では、世界保健機関(WHO)で主任科学者として国際保健を担当していたソーミャ・スワミネイサン博士による「気候変動、公衆衛生と平等」をテーマとする基調講演が行われた。スワミネイサン氏は、昨今の気候変動に鑑みると、電力、飲料水、医薬品などへのアクセスの不平等が人類の生存に大きな影響を及ぼすとの懸念を示し、環境と健康の調和のために、問題の解決に向けた世界的な協力が必要であることを強調した。

全体セッションでは、インド最高裁判所長官を務めるD・Y・チャンドラチュード博士がオンラインにて講演を行った。アイデンティティと自由との関わりを取り上げ、少数者のアイデンティティに関わる差別や抑圧からの保護の観点から、国家の役割を論じた。

個別のセッションでは、人権と法の支配、環境法、刑法、女性弁護士、アジアとヨーロッパといったテーマについて、世界各地から参加した法律家によって、各国・地域における最新の法制度に関する報告や意見交換が行われた。

11月24日の大会開会前に開催された理事会には、日弁連から松田純一副会長が出席した。LAWASIAの活動報告、新規加盟の承認等のほか、各法域の理事による活動報告がなされ、日弁連も書面による報告を行った。併せて実施された役員選挙では、小原正敏会員(大阪)が執行委員会のメンバーに再選出された。

(国際室嘱託 松本 成)

第12回

人権関連委員会委員長会議

11月10日 弁護士会館

49の委員会・ワーキンググループ(WG)の代表者による、第12回人権関連委員会委員長会議を開催した。

本会議では、「 人権のための行動宣言2019」(以下「行動宣言」)に掲げられている人権諸課題への取り組みを確認し、日弁連が取り組む人権擁護活動の推進に向けて、情報共有と意見交換を行った。

人権のための行動宣言2019」(以下「行動宣言」)に掲げられている人権諸課題への取り組みを確認し、日弁連が取り組む人権擁護活動の推進に向けて、情報共有と意見交換を行った。

行動宣言における人権諸課題への各委員会・WGの取り組み状況の報告のほか、次のテーマについて議論した。

閉鎖空間と人権侵害

日常生活と切り離された「閉鎖空間」が人権侵害の温床となっているのではないかという問題意識の下、①被疑者・被告人の人質司法の問題、②刑務所・刑事施設等の被収容者の問題、③精神障害のある人の強制入院や隔離の問題、④入管施設に収容される外国人の問題などを取り上げた。さまざまな分野において、閉鎖性が人権侵害リスクとなっていることを共有し、今後のあるべき活動について意見交換した。

委員会横断の協議

人権分野の意見を公表するプロセスにおける、関連委員会との事前協議の在り方の議論では、各委員会・WGから改善点等について活発な意見が出た。

人権擁護活動の推進

本会議では、「霊感商法等における消費者被害」および「再審法改正」について、日弁連のこれまでの取り組み等も報告された。

今後も行動宣言に掲げる人権諸課題に真剣に取り組んで行くこと、そのためには関連委員会間の連携が重要であることを改めて確認した。

(人権行動宣言推進会議 事務局長 西山 温)

第76期司法修習終了者

993人が一斉登録

2023年12月12日時点の第76期司法修習終了者1391人のうち993人が、同月14日、日弁連に一斉登録した。

任官志望者数(2023年12月14日現在未公表)を75期と同じ75人と仮定し、任検者数(76人・12月18日公表)とともに除いた未登録者数は247人(17.8%)と推計される。さらに1月中の登録予定者(勤務開始時期等の理由から、例年、1月の登録希望者も相当数に上る)を差し引いた未登録者数は120人(8.6%)と推計される。

日弁連では、引き続き若手弁護士サポートセンターを中心に、新規登録者を含む若手会員への各種支援を行うとともに、未登録者への採用情報提供、即時独立支援、さらには登録後のフォローアップを行って、今後の推移を見守りたい。

| 修習終了者数 |

登録者数 (一斉登録日時点) |

未登録者数 (一斉登録日時点) |

|

|---|---|---|---|

| 72期 | 1,487 | 1,032 | 315 |

| 73期 | 1,468 | 1,047 | 286 |

| 74期 | 1,458 | 1,136 | 175 |

| 75期 | 1,325 | 966 | 209 |

| 76期 | 1,391 | 993 | 247(推計値) |

※登録者数・未登録者数は各期一斉登録日時点

※76期の修習終了者数は2023年12月12日時点

シンポジウム

死刑廃止の実現を考える日2023

11月14日 コモレ四谷タワーコンファレンス

日弁連は、2008年から本シンポジウムを毎年開催し、2022年11月15日付けで「死刑制度の廃止に伴う代替刑の制度設計に関する提言」を公表するなど、死刑制度の廃止に向けて取り組んでいる。今回は、日弁連における死刑制度等に関する検討状況のほか、国内外の情勢等を共有し、日本における死刑制度の廃止について議論した。

基調報告

ジュリア・ロングボトム氏(駐日英国大使)は、英国における死刑廃止の経緯等に触れつつ、死刑囚の人権確保の観点から、日本における死刑の廃止・執行停止とともに、死刑制度に関する情報の開示や死刑囚を取り巻く環境改善の必要性を指摘した。民主主義国家のパートナーとして、日本での議論の活発化と死刑制度の廃止を望むと語った。

ジュリア・ロングボトム氏(駐日英国大使)は、英国における死刑廃止の経緯等に触れつつ、死刑囚の人権確保の観点から、日本における死刑の廃止・執行停止とともに、死刑制度に関する情報の開示や死刑囚を取り巻く環境改善の必要性を指摘した。民主主義国家のパートナーとして、日本での議論の活発化と死刑制度の廃止を望むと語った。

元法務大臣の平岡秀夫会員(第一東京)は、2022年11月に開催された第8回世界死刑廃止会議において、日本の死刑執行手続の不透明性や執行告知を死刑執行の当日に行う運用について、各国から批判があったと報告した。

佐藤大介氏(共同通信社編集委員兼論説委員)は、韓国では1998年以降死刑の執行を停止している一方で、近時は死刑容認の世論が強まっていると分析した。現在、韓国憲法裁判所で死刑制度についての違憲審査が行われており、今後の判断が注目されると述べた。

日本の現状について

井田良氏(中央大学大学院教授、前法制審議会会長)は、刑罰の本質に立ち返って死刑廃止論を議論すべきとし、同害報復に立脚した単純な応報刑という発想から脱却しなければならないと語った。その上で、死刑制度廃止の議論を建設的に進めるためには、重大な法益侵害の行為者に科すべき、死刑に代替し得る刑罰の検討が不可欠であると説いた。

井田良氏(中央大学大学院教授、前法制審議会会長)は、刑罰の本質に立ち返って死刑廃止論を議論すべきとし、同害報復に立脚した単純な応報刑という発想から脱却しなければならないと語った。その上で、死刑制度廃止の議論を建設的に進めるためには、重大な法益侵害の行為者に科すべき、死刑に代替し得る刑罰の検討が不可欠であると説いた。

井田香奈子氏(朝日新聞論説委員)は、死刑制度に関する情報が限定されている問題を取り上げ、情報の開示がなければ、死刑制度が適切に運用されているかさえ検証できないと強調した。また、世界的に死刑制度の廃止が進む中、日本でも袴田事件の再審が始まり死刑制度への市民の関心が高まっているとし、積極的な議論を呼びかけた。

福田昇衍氏(全日本仏教会)も宗教者の立場から、いのちの問題である死刑制度について社会全体で議論が深まることへの期待を示した。

シンポジウム

取締役会のジェンダー・ダイバーシティが企業価値向上に果たす役割

~女性・独立社外取締役のありのままの姿から~

11月22日 オンライン開催

シンポジウム「取締役会のジェンダー・ダイバーシティが企業価値向上に果たす役割~女性・独立社外取締役のありのままの姿から~」

シンポジウム「取締役会のジェンダー・ダイバーシティが企業価値向上に果たす役割~女性・独立社外取締役のありのままの姿から~」

上場企業の企業統治に関する証券取引所の指針である「コーポレートガバナンス・コード」が取締役会に多様性を求め、政府も2030年までにプライム市場上場企業の女性役員比率30%以上を目指すなど、女性役員の登用ニーズがますます高まっている。本シンポジウムでは、ジェンダー・ダイバーシティが取締役会にもたらす効果や、人材育成のための具体策等について、実例を踏まえながら議論した。

基調講演

富永誠一氏(特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク執行役員リサーチフェロー)は、独立社外取締役の選任プロセスが重視される中、独自に行った女性の独立社外取締役に対する実態調査では、サーチ会社を経由した選任であったとする回答割合が最も高かったことなどを紹介した。また、女性役員には議論を活性化し、経営陣に気付きを与える発言や質問を積極的に行う傾向が見られると指摘した。

富永氏は、企業経営におけるジェンダー・ダイバーシティという社会課題には、社内で管理職を経て役員に登用され経営陣に加わるという企業慣習・風土が影響しているとの見解を示し、将来的に社内外のバランスがとれた形で女性役員が増加・活躍していくことに期待すると述べた。

パネルディスカッション

機関投資家向けの議決権行使助言会社の上野直子氏(グラス・ルイスジャパン合同会社アジアリサーチヴァイスプレジデント)は、同社の日本市場での議決権行使助言方針で、プライム市場上場企業の取締役会に10%以上の多様な性別の取締役を求めていることを紹介した。この方針が厳しいとの見方もあるが、それ自体が国際的な水準からは恥ずべきことであるとし、企業や社会の意識改革が不可欠だと述べた。

機関投資家向けの議決権行使助言会社の上野直子氏(グラス・ルイスジャパン合同会社アジアリサーチヴァイスプレジデント)は、同社の日本市場での議決権行使助言方針で、プライム市場上場企業の取締役会に10%以上の多様な性別の取締役を求めていることを紹介した。この方針が厳しいとの見方もあるが、それ自体が国際的な水準からは恥ずべきことであるとし、企業や社会の意識改革が不可欠だと述べた。

小林いずみ氏(ANAホールディングス社外取締役、オムロン社外取締役、みずほフィナンシャルグループ社外取締役)は、社会の激しい変化の中で企業が成長していくには、多様な視点で議論を深めて新しい発想を生み出す必要があり、そこにジェンダー・ダイバーシティの意義があると語った。周りにいる人たちの魅力を参考に、こうなりたいという自分像を描き活躍してほしいと、女性役員の担い手にエールを送った。

シンポジウム

特商法の抜本的改正に向けて~法改正運動の現状と今後の展望~

12月1日 弁護士会館

シンポジウム「特商法の抜本的改正に向けて~法改正運動の現状と今後の展望~」

シンポジウム「特商法の抜本的改正に向けて~法改正運動の現状と今後の展望~」

特定商取引法(以下「特商法」)は、2016年改正時の附則で5年後見直しを定めている。特商法分野のトラブルや深刻な被害は後を絶たないが、いまだ抜本的な法改正はなされていない。法改正の機運を一層高めるべく、シンポジウムを開催した。

被害事例報告

被害女性ががんを患う中で、がんに効く健康食品開発をうたうベンチャー企業の未公開株等を購入し、失意のまま亡くなった事例等について報告があった。被害女性に対しては、チャットを利用した勧誘が行われていた。

同様の被害に遭った被害者の家族は、この事件によって被害者は経済的損失だけでなく、家族を含めて甚大な精神的苦痛を受けたとし、結果として取り返しのつかない事態にも至ると、悲痛な面持ちで語った。

チャット勧誘による販売の特徴と規制の必要性

小林真一郎氏(内閣府消費者委員会事務局長)は、チャットを利用した勧誘による販売には、通信販売における広告規制がかかるが、不意打ち性や密室性といった訪問販売や電話勧誘販売に類似する特徴があり、現状の規制では十分に対応し得ないと指摘した。チャットには消費者の意思形成をゆがめる可能性があるとした上で、勧誘手法の実態に即した規制や民事ルールが必要だと説いた。

大出友記子氏(特商法の抜本的改正を求める全国連絡会)は、SNSでの勧誘を受けたことがあるとの回答が5割を超えたとの同連絡会によるアンケート調査を紹介した。SNSを契機として締結した契約の解約に当たっては、業者に連絡がつかなかったとする回答も複数寄せられたと報告した。いわゆる後出しマルチを含む、そのほかのアンケート結果も紹介し、若年層を含めた消費者被害に警鐘を鳴らした。

消費者被害の実態に即した特商法を目指して

消費者問題等を扱う8団体から、活動状況の報告とともに、法改正実現を目指す力強いメッセージが寄せられた。河村真紀子氏(特商法の抜本的改正を求める全国連絡会)は、今もなお消費生活相談の半数以上が特商法の対象取引に関する相談である事実を踏まえて、特商法の抜本的改正を実現しなければならないと力を込めた。

消費者問題対策委員会の大迫惠美子委員長(東京)は、現在も新たな被害が発生していることを忘れてはならず、被害の実態に即した法改正の実現に向け、より一層の連携と取り組みを呼び掛けた。

事業承継・引継ぎ支援センターとの連携に関する実務者懇談会

11月9日 弁護士会館

日弁連と中小企業庁は、2021年6月9日付けで共同コミュニケ「中小企業の事業承継・引継ぎ支援に向けた中小企業庁と日本弁護士連合会の連携の拡充について」を締結している。近年の取り組みについて会員間で情報を共有し、課題や展望を協議した。

日弁連の報告

日弁連中小企業法律支援センターの委員らが、次のテーマについて取り組みや課題等を報告した。

広報活動―中小企業のM&A等の事業承継に弁護士が関与することの重要性の周知・浸透のため、タクシーサイネージ等への動画広告の掲出やパンフレットの作成をはじめ、積極的な広報活動を行った

中小M&Aガイドラインの改訂―M&A専門業者(主に仲介者やファイナンシャル・アドバイザー)との契約、手数料等が分かりにくい点や質の確保等の課題が指摘されていた。本改訂により、手数料等の整理や業者の善管注意義務、契約締結前の重要事項の説明の明記などがなされた。

連携の進捗と課題―弁護士会と事業承継・引継ぎ支援センターとの連携が進む中、相談体制の整備や担い手の確保、連携の地域差などの課題が生じている現状を説明した。広島弁護士会や福井弁護士会における連携の実績や具体的取り組みも紹介された。

連携・人材育成のパイロット事業―実施弁護士会の取り組み状況の報告では、支援内容の幅を広げること等の課題が指摘された。連携の強化と担い手の育成に向け、パイロット事業の全弁護士会への拡大を検討していると説明した。

連携の強化・推進に向けて

連携が進む地域の弁護士会からは、より早期に弁護士が案件に関与することが望ましいとの声が多く挙がった。また、円滑な連携には、勉強会などを通じた日頃の交流や経験の積み重ねが重要であるとの意見もあり、連携の拡充に向けて日弁連・弁護士会が引き続き取り組むことを確認した。

JFBA PRESS -ジャフバプレス- Vol.187

シェアリングエコノミーの現状と展望

一般社団法人シェアリングエコノミー協会

近時、多様な分野のシェアサービスが登場し、デジタル庁をはじめ関係省庁もその取り組みを推進しています。今回は、シェアリングエコノミーを支える一般社団法人シェアリングエコノミー協会の石山アンジュ代表理事と、その運営に携わる石原遥平会員(第一東京)にお話を伺いました。

(広報室嘱託 荒谷真由美)

シェアリングエコノミー

(石山)シェアリングエコノミーは、個人等が保有する活用可能な資産等(スキルや時間等の無形のものを含む)をインターネット上のマッチングプラットフォームを介して他の個人等も利用可能とする経済活性化活動と定義されています。主には、①空間(民泊、ホームシェアなど)、②移動(カーシェアなど)、③スキル(家事代行など)、④お金(クラウドファンディングなど)、⑤モノ(フリーマーケット、レンタルサービスなど)の5つに分類されます。

日本での広がりと現在地

(石山)日本におけるシェアリングエコノミーの普及には、これまでに大きく3つの段階がありました。第1段階は、スマートフォンの普及に伴う、さまざまなシェアサービスの登場です。2010年代以降、アプリなどを活用したシェアサービスが急増し、若い世代を中心に、所有よりもシェアが無駄なく経済的であるという発想が広まりました。

(石山)日本におけるシェアリングエコノミーの普及には、これまでに大きく3つの段階がありました。第1段階は、スマートフォンの普及に伴う、さまざまなシェアサービスの登場です。2010年代以降、アプリなどを活用したシェアサービスが急増し、若い世代を中心に、所有よりもシェアが無駄なく経済的であるという発想が広まりました。

第2段階は、コロナ・パンデミックです。三密を避けるため、公共交通機関の代わりにシェアサイクルを利用したり、在宅ワークが増える中でシェアサービスを利用した副業を始めたりと、シェアリングエコノミーを実践する人が増えました。

そして現在は、第3段階にあります。緊迫した国際情勢や物価高騰、直下型地震への懸念など、各種のリスクと共存する社会において、仕事や家、モノなどを分散し、複数の選択肢を持つというシェアの考え方が、安心や安全につながるという見方が広がってきています。

災害支援としてシェアリングエコノミーを活用する取り組みも進んでいます。民泊の避難先としての利用、医療や家屋修繕等の専門スキル、フードトラックなど、災害・復興現場で不足が予想されるリソースを補おうというものです。そのためには、平時からシェアリングエコノミーを推進して、有事でも機能するシステムを構築しておくことが大切になります。

協会の活動

(石山)当協会は、2016年の設立以降、国、自治体、企業、個人(シェアワーカー)という4つのセクターに対してシェアリングエコノミーの普及・促進活動を行っています。官民連携による課題解決に力を入れ、政策提言等を積極的に行っています。

(石原)シェアサービスは、不特定多数の個人間の取引(C to C)を基本としています。事故やトラブルを心配する声もあり、規制やルールの整備・強化が望まれる中、政府は2016年にシェアサービスに関する安全性・信頼性を評価するための「シェアリングエコノミー・モデルガイドライン」を策定しました。当協会は同ガイドラインに基づき、一定の基準を満たすシェアサービスに認証マークを付与する認証制度を創設し運用しています。サービスの安全性・信頼性を評価し、公表することで、利用者の効率的・合理的なシェアサービス選択に役立ててもらえればと思います。

(石原)シェアサービスは、不特定多数の個人間の取引(C to C)を基本としています。事故やトラブルを心配する声もあり、規制やルールの整備・強化が望まれる中、政府は2016年にシェアサービスに関する安全性・信頼性を評価するための「シェアリングエコノミー・モデルガイドライン」を策定しました。当協会は同ガイドラインに基づき、一定の基準を満たすシェアサービスに認証マークを付与する認証制度を創設し運用しています。サービスの安全性・信頼性を評価し、公表することで、利用者の効率的・合理的なシェアサービス選択に役立ててもらえればと思います。

また、政府と連携し、主に個人のシェアサービス提供者を対象とする、基礎知識やリスク対策を学ぶための「シェアエコあんしん検定」なども実施しています。

会員へのメッセージ

(石山)シェアサービスは新しい産業です。既存の法律やルールでは難しいと諦めるのではなく、長期的な視野で必要となる新しい制度づくりを目指して、官民一体となって取り組んでいます。

シェアリングエコノミーが一つの社会システムとして機能するためには、権利や責任の在り方を含めた仕組みの整備が欠かせません。シェアリングエコノミーを知り、その推進のために知見を生かしてくれる弁護士が増えることを期待しています。

(石原)新しい事象が生じた場合にはそれに適応した法改正があるべきだと思います。日本では、既存の法律に適合しないことは良くないことだと考える向きが強いと感じますが、より安心できる暮らしのために法律を変えていくことも大切です。法に関する啓発の観点でも、会員の皆さんのご協力をいただけると大変ありがたく思います。

続・ご異見拝聴❿

吉柳 さおり 日弁連市民会議委員

今回は、吉柳さおり氏にお話を伺いました。吉柳氏は、株式会社プラチナム代表取締役・株式会社ベクトル取締役副社長として、PR事業を手がけておられます。

(広報室嘱託 長瀬恵利子)

PRの可能性

大学生の頃から、まだ日本に根付いていなかったPRビジネスに可能性を感じ、同事業に携わってきました。PR(Public Relations)とは、民衆や社会の共感を得て商品やサービスなどの認知を拡大していく手法です。例えば、インフルエンサーがSNSで取り上げたことで商品がヒットしたというのはPR活用の成功例と言えます。世の中を動かそうとするときもPRの視点は欠かせません。個人が意見を発信するツールが浸透したことで、世論が目に見えて形成され、政府の動向や企業の在り方にまで影響を与えることは今や珍しくありません。

市民会議委員として

どのようなテーマにも、フラットな視点で臨むよう努めています。弁護士や弁護士会が社会的意義のあるさまざまな活動に取り組んでいることを知り、毎回、感動しています。

どのようなテーマにも、フラットな視点で臨むよう努めています。弁護士や弁護士会が社会的意義のあるさまざまな活動に取り組んでいることを知り、毎回、感動しています。

他方で、それらの活動は市民に十分に認知されておらず、非常にもったいないと感じます。世の中を良くするための法制度の改正に向けた活動等は、多くの市民の賛同を得られるはずです。賛同者が増えれば、活動が活性化し、世論が動き始めます。そうなると、法制度の改正等は急速に進みます。弁護士が社会課題を解決する役割を果たしていることが若い世代に伝われば、憧れの職業としても意識され、弁護士志望者の増加にもつながるのではないでしょうか。

弁護士の業務についても、特に費用に対する不安をもっと払拭できると、市民が弁護士に相談しやすくなると考えています。弁護士が個人の生活や企業活動に役立つ存在であることや、業務の専門性に鑑みれば、実は費用が高額なわけではないことなどを多くの方に認識してもらうために、弁護士業務の実際をマスメディアを通じてリーチするなどの工夫が必要だと思います。

弁護士や弁護士会に期待すること

素晴らしい活動を継続するとともに、その活動を市民に賛同してもらうためのPRにもさらに力を入れていただくとよいと思います。市民会議を含めて市民に弁護士や弁護士会の活動を知ってもらい、よりよい社会の実現に寄与していただくことを期待しています。

ブックセンターベストセラー (2023年11月・手帳は除く)

協力:弁護士会館ブックセンター

| 順位 | 書名 | 著者名・編者名 | 出版社名 |

|---|---|---|---|

| 1 |

模範六法 2024 令和6年版 |

上原敏夫、判例六法編修委員会/編 |

三省堂 |

| 2 |

事例でわかる リアル破産事件処理 |

永野達也/著 |

学陽書房 |

|

法律事務所のためのChatGPT利活用ガイドブック |

寺島英輔/編著 小谷野雅晴/著 |

日本加除出版 |

|

| 4 |

有斐閣判例六法 Professional 令和6年版 2024 |

佐伯仁志、大村敦志、道垣内弘人、荒木尚志/編集代表 |

有斐閣 |

|

家庭裁判所における財産管理・清算の実務 |

片岡 武、村主幸子、日野進司、川畑晃一、小圷恵子/著 |

日本加除出版 |

|

| 6 |

遺留分の法律と実務―相続・遺言における遺留分侵害額請求の機能〔第三次改訂版〕 |

埼玉弁護士会/編 |

ぎょうせい |

| 7 |

有斐閣判例六法 令和6年版 2024 |

佐伯仁志、道垣内弘人、荒木尚志/編集代表 |

有斐閣 |

|

第2版 インターネット削除請求・発信者情報開示請求の実務と書式 |

神田知宏/著 |

日本加除出版 |

|

| 9 |

裁判官からみた離婚事件における債務名義作成・強制執行・保全の実務 |

武藤裕一/著 |

新日本法規出版 |

| 10 |

著作権法〔第4版〕 |

中山信弘/著 |

有斐閣 |

日本弁護士連合会 総合研修サイト

eラーニング人気講座ランキング(総合) 2023年10月~11月

![]() 日弁連会員専用サイトからアクセス

日弁連会員専用サイトからアクセス

| 順位 | 講座名 | 時間 |

|---|---|---|

| 1 | 続・カスタマー・ハラスメント対策!医療機関・医療従事者に対する悪質クレーム対応の実務 | 88分 |

| 2 | 民事裁判手続IT化実務対応 これだけ受ければなんとかなる | 79分 |

| 3 | 初心者のためのITツールの上手な活用法~法律事務所のIT化・リモートワークとセキュリティ対策の初歩 | 145分 |

| 4 | 親子法制2022改正~実務はどのように変わるか | 116分 |

| 今からでもギリギリ間に合う弁護士のインボイス制対応 | 54分 | |

| 6 | 火災保険金請求に付随する住宅修理トラブルについて(LAC) | 48分 |

| 7 | 遺言・相続全国一斉相談会 事前研修 ~相続法改正を踏まえて~ | 98分 |

| 8 | はじめてでも少年事件ができる!少年事件 A To Z | 30分 |

| 9 | ハーグ条約実施法及び実務の解説(2023) | 162分 |

| 交通事故を中心とした偶発事故対応弁護士費用保険について | 38分 | |

| LAC制度の概要 | 12分 |

お問い合わせ先:日弁連業務部業務第三課(TEL:03-3580-9826)