地球温暖化の危険から将来世代を守る宣言

私たちは、今、地球温暖化による気候の異変、生物多様性の喪失、生命・健康への危険など、地球規模の深刻かつ重大な危機に直面している。地球温暖化による被害は、現在及び将来世代の人権問題である。

IPCC(気候変動に関する政府間パネル)は、気温の上昇を産業革命の前から2℃程度にとどめ、地球温暖化が気候系や生態系に及ぼす影響を最小化するために、先進国全体で二酸化炭素など温室効果ガスの排出を、1990年の水準から2020年までに25%~40%、2050年までに80%以上削減することが必要と警告している。

その実現のためには、私たちは、化石燃料に依存した大量生産・大量消費・大量廃棄の20世紀型文明から脱却して、持続可能な低炭素経済を基盤とする新たな時代を構築していかなければならない。すでに欧米諸国では、低炭素経済への移行への統合的な法制度を整え、あるいはその途上にある。世界は、文明史的転換へと、大きく動き出している。

ところが、日本は、1990年比6%削減を約束した京都議定書批准後も、排出削減を各主体の自主的取組に委ね、原子力発電に依存したエネルギー政策を推進し、2007年には1990年比で9%も排出を増加させてきた。

私たちは、今、科学的知見に基づき、温室効果ガスを2050年までに1990年比80%まで直線的に削減することを目標とする中長期の排出削減目標を設定し、排出削減に実効性のある政策を導入して持続可能な低炭素経済の構築に踏み出し、これを将来世代に引き継いでいかなければならない。

2009年9月の政権交代を機に、新政権は2020年までに1990年比25%削減という中期目標を表明し、国内排出量取引制度などを含む地球温暖化対策の基本法の早期制定を打ち出すなど、日本の温暖化対策は大きな転換点を迎えている。当連合会は、このような動きを歓迎し、科学的知見に基づく目標達成のため、以下のような実効性のある法制度の整備を求め、これを国民各層と連携して実現するとともに、自らも排出削減に取り組むことを宣言する。

- 再生可能エネルギーを2020年に一次エネルギーの20%まで拡大する目標を法定し、速やかにすべての再生可能エネルギーについての固定価格買取制度を導入する。石炭火力発電所及び原子力発電所の新増設は認めない。既存の原子力発電所は段階的に停止する。

- 炭素税や大規模排出事業所(者)に排出上限枠を設定して行う国内排出量取引制度など、炭素に価格付けをする政策を速やかに実効性ある制度として具体化し、導入する。

- 自動車依存からの脱却、持続可能なまちづくりや森林管理など、地球温暖化にかかるあらゆる政策を統合的に実施する。

- 国のエネルギー・経済政策と温暖化対策の政策を統合的に企画推進する行政組織体制を構築し、自治体の地球温暖化対策に関する権限と財源を一層拡大する。

- 市民が、十分な情報を与えられ、自らの安全な将来社会の選択にその意見を反映できるよう、多様な市民参加の制度を導入する。

以上のとおり宣言する。

2009年(平成21年)11月6日

日本弁護士連合会

提案理由

第1 人権問題としての地球温暖化問題

1 進行する地球温暖化とその影響

UNEP(国連環境計画)とWMO(世界気象機関)によって設立されたIPCC(気候変動に関する政府間パネル)第4次評価報告書によれば、気候システムの温暖化は疑う余地がなく、有効な温暖化対策が取られなければ、今後、全地球平均で2100年までに最大6.4℃の気温上昇が予測されている。その結果、海面上昇、洪水や干ばつなど異常気象の頻発、ハリケーンなどの巨大化、感染症地域の拡大、熱中症による死亡の増大や、生態系が破壊され、多くの種が絶滅の危機に瀕するなど、人類の生存にとって深刻かつ重大な危機が生じている。

最近の国際調査では、温暖化による自然災害の死者の99%が途上国に集中しており、今後、世界の3億人超が深刻な影響を受けること、2030年までに温暖化による死者が最大で年50万人に達することが明らかとなっている。地球温暖化は、環境難民の増加や資源争奪の紛争の多発のおそれなど地球規模での安全保障の問題であり、現在及び将来世代の重大な人権問題として認識されてきている。

2006年10月に発表された世界銀行のチーフエコノミストであったニコラス・スターン卿による気候変動に関する経済的観点からの報告書である「気候変動の経済学」(スターン・レビューとして知られる。)によれば,温暖化への対策の費用はGDPの1%にとどまる一方、温暖化の進行を放置すればGDPの5%~20%にも及ぶ損失をもたらすことが指摘されている。このように、早期に対策をとることが経済的にも有効であることは、日本の公害経験でも実証されている。

2 日本への影響

日本においても温暖化の影響は深刻である。最近の国立環境研究所などの調査によれば、温室効果ガス排出削減の対策を取らずに今世紀末の気温が産業革命前比で3.8℃上昇した場合は、その対策を取り2.1℃上昇~2.9℃上昇にとどめた場合に比べ、洪水被害が5.1兆円増、西日本の高潮被害が5.4兆円増となり、熱中症による死亡リスクも3.7倍高くなると予測されている。果樹や野菜などへの影響はまだ評価されておらず、被害額はさらに拡大するとみられている。

このように、地球温暖化問題は、地球規模での現在及び将来世代にかかる最大の人権課題であり、その悪影響を最小化するために、経済そのものを低炭素型に移行させる取組が地球規模で動き出している。

第2 気候変動/地球温暖化への世界の取組

1 国際社会の取組

IPCC第1次評価報告書(1990年)は、温暖化が人為的起源によるものである可能性が高いことを警告した。この報告を受けて、1992年に気候変動枠組条約が採択された。同第2次評価報告書(1996年)及び第3次評価報告書(2001年)は、気候変動が人間活動によるものである可能性がより高く、その進行が加速的であるとし、政策決定者に温室効果ガスの排出削減を促した。このような科学の要請を受け、1997年12月に京都で開かれたCOP3で、2008年から2012年までを第1約束期間として、先進国全体で1990年比5.2%を削減するとの目標と国別削減数値目標を定めた京都議定書が採択され、日本の削減目標は1990年比6%とされた。

京都議定書は、米国の離脱という困難にもかかわらず2005年2月に発効したが、それは地球規模で温暖化をとめていくという究極の目標への小さな一歩にすぎなかった。2007年に発表されたIPCC第4次評価報告書では、温度上昇を2℃程度にとどめるためには、世界全体で今後10年~15年のうちに温室効果ガスの排出のピークを迎え、2050年までに半減するとともに、先進国全体で2020年までに1990年比25%~40%削減し、2050年までに80%以上削減する必要があると警告している。

このような削減を地球規模で実行していくためには、第1約束期間との間に空白期間を設けずに、先進国の目標強化を中心とした2013年以降の排出削減の枠組み合意が必要となる。そこで、2007年12月にインドネシア・バリで開催されたCOP13会議においては、IPCCの警告を踏まえ、2009年12月にコペンハーゲンで開催される予定のCOP15会議で、2050年に世界の排出量を半減させ、気候変動の悪影響を最小化するとのビジョンを共有したうえで、中期(2020年)の先進国の国別削減目標、主要途上国の削減行動、先進国から途上国への技術と資金の移転、温暖化の影響に脆弱な国への適応(温暖化による被害を防止・軽減するための対策)のための資金メカニズム等について合意することとして、交渉が開始された。今まさに、そのCOP15会議の直前である。

2 他の先進国の取組

EU(欧州連合)は、産業革命前からの気温上昇を2℃未満にとどめるため、EU全体で、国際合意を前提として温室効果ガスを2020年までに1990年比30%、2050年までに1990年比60%~80%削減する目標を設定し、これらの目標を達成する手段として、2005年から発電所や主要な素材系製造業等を対象に排出上限枠を定めて行う域内排出量取引制度を導入した。また、再生可能エネルギーを2020年までにエネルギー消費量の20%まで拡大する目標を定めた。ドイツでは、発電電力を固定価格で一定期間買い取ることを保証する固定価格買取制度を導入し、投資回収を予測できることから成功を収め、同制度が欧州全体に拡大しつつある。

さらに、英国では、2050年に1990年比80%削減すること及びその長期目標に至る削減の経路を定め、科学に基づく目標の見直しや適応策などを政府に助言する気候変動委員会の設置、中規模業務事業所などを対象とする国内排出量取引制度などを盛り込んだ気候変動法が2008年11月に制定・施行されている。

オバマ政権のもと、米国は、温室効果ガスを2050年に2005年比で83%削減することを公約として掲げて2013年以降の国際枠組み交渉に復帰し、連邦議会では、2012年からの再生可能エネルギーの拡大、毎年の削減目標を設けた国内排出量取引制度の導入などを盛り込んだ包括的なクリーンエネルギー・安全保障法案が下院を通過している。他の先進国も、低炭素経済の構築に向けた国内法整備へと動いている。

第3 日本の温暖化対策とその問題点

1 日本の温室効果ガスの排出実態

これに対して、日本では、有効な温暖化対策がとられず、なお排出増加が続いており、世界の動きに大きく遅れをとってきた。

日本の2007年の温室効果ガス排出量は13億7400万トン(CO2換算)であり、1990年の水準から9%増加している。温室効果ガスのうちCO2が95%を占め、その93%がエネルギー起源である。

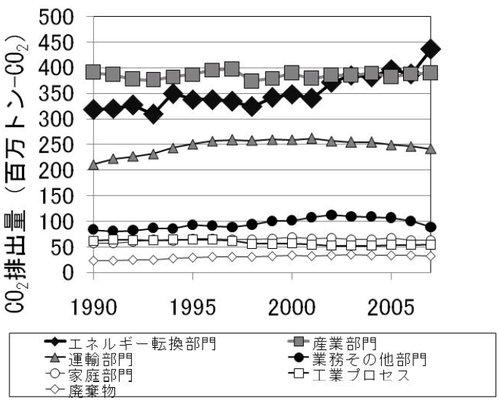

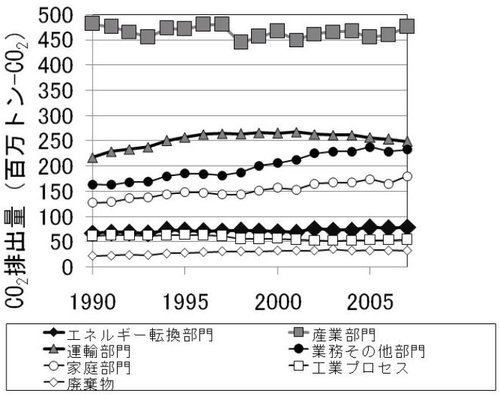

CO2の部門別内訳をみると、発電におけるCO2排出量を一括してエネルギー転換部門の排出量として計算する直接排出方式では、発電所などエネルギー転換部門33%、産業部門30%、運輸部門18%、業務部門7%、家庭5%、工業プロセス4%、廃棄物3%である。運輸部門のうち、6%が家庭のマイカー、12%が事業用によるものである。エネルギー転換部門からの排出を最終消費部門に配分して計算する間接排出方式では、産業部門36%、運輸19%、業務18%、家庭14%、エネルギー転換部門6%である。

部門別に経年的変化をみると、直接排出方式による計算で最も排出が増加しているのはエネルギー転換部門である。石炭のCO2排出量は天然ガスの1.8倍であるが、1990年以降、石炭火力発電所からのCO2排出が著しく増加して、その増加量は日本のCO2全体の増加量に相当し、日本における排出増加の最大要因となっている。間接排出方式による計算では産業部門の排出割合が大きい。業務部門と家庭部門で増加しているが、床面積や世帯数の増加、電力排出係数の悪化の要因が大きい。運輸部門でも増加しているが、近年、微減傾向にある。

なお、日本は1人当たり排出量でも、1990年以降も増加している。

図1 部門毎CO2排出量推移(直接排出)

図2 部門毎CO2排出量推移(間接排出)

データ:国立環境研究所「温室効果ガス排出インベントリ」

2 自主的取組依存の削減対策

日本の地球温暖化対策は、1990年に定められた地球温暖化防止行動計画以降、自主的取組を基本としてきた。京都議定書採択後も、日本経済団体連合会(経団連)・経済産業省と環境省が対立したまま、省庁ごとの既存政策の寄せ集めによる「京都議定書目標達成計画」が法定計画として閣議決定された。京都議定書における削減目標は1990年比6%であるが、森林吸収源分と京都メカニズムによるクレジットによって5.4%の達成にあてることを予定しており、日本の温室効果ガス削減目標は実質的には-0.6%にすぎない。しかも、大規模排出事業者については削減目標の指標と目標数値をその事業者自身が設定する経団連自主行動計画に委ね、また、エネルギー転換部門では発電事業者の自主的取組と原子力に依存する政策を継続してきた。

炭素税や国内排出量取引など炭素に価格付けを行う制度については、是非論に終始して制度の具体化の議論が深められてこなかった。2008年12月に国内排出量取引の試行が始まったが、これは経団連自主行動計画の延長にすぎず、欧米で拡大しているキャップ&トレード型排出量取引とは全く異なるものである。

再生可能エネルギーの導入についても、2003年に全面施行されたRPS法(電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法)のもとで、2010年度までに日本全体の発電電力量(約9000億kWh)の1.35%という小さな目標を設定しているにすぎず、固定価格買取制度を導入するなどして飛躍的に再生可能エネルギーを拡大させている欧米や中国、インドなどと比較し遅れが顕著となっている。経済産業省は、2009年3月に突如、太陽光発電による余剰電力についてのみ、買取制度を導入することを発表したが、その根拠として第171回通常国会で成立したエネルギー供給構造高度化法は、電力事業者の自主的買取りの仕組みのなかで、告示などにより経済産業大臣が余剰電力の買取条件の判断基準を定めるにすぎないものである。

3 自治体の取組

地球温暖化対策を目的とする条例を制定している自治体は、東京都、京都府、京都市などまだ一部であり、横浜市や堺市など中長期削減目標を定めている自治体も現れているが、まだ例外的である。近年、排出量報告と削減計画を制度化する自治体が増えており、東京都は、環境確保条例で建築物環境計画書制度や排出量取引制度を導入し実施に移しているが、国の中長期目標や基本政策が明確にならない中、多くの自治体においては、財政上の制約もあって、独自の政策の企画・実施が困難な状況にある。

4 政策形成過程への市民、NGO・NPOの参加の課題

これまで、市民参加の手法として、審議会への委員としての参加やパブリックコメント制度が導入され、国民対話・タウンミーティングなどが試行されてきたが、十分な情報開示がなされないまま推進される行政主導の政策形成を変えるまでには至っていないのが現状である。今回の中期目標についての政策形成に至る市民参加の内実は、前提として提供された情報が恣意的であるなど、政府によって一定方向に誘導された顕著な例といえる。政策形成の場における実効性のある市民参加を確保するには、政策決定者側に政策形成における国民との協働意思が不可欠であり、国民や住民・消費者に対する情報の提供及び情報の評価や判断のプロセスについての助言、議論の場と時間をかけた経験の積み重ねが必要である。

気候変動に関する国際交渉においては、国際的NGOネットワークが情報収集力、分析力、発信力等を生かし、交渉の進展に重要な役割を果たしており、このような海外のNGO・NPOでは、多くの弁護士が有給のスタッフとして活動している。国内でも、国際的ネットワークのもとに国際交渉に参加し、情報公開を求め、開示された情報に基づく政策提言などを展開しているNGO・NPOも現れ、また、地域においても、自治体や企業、市民とのパートナーシップの構築や地域政策づくりに中核的存在となっているNGO・NPOも生まれているが、海外と比べ、資金力や人材に苦慮しているのが現状である。

第4 転換しつつある日本の温暖化政策

このような日本の温暖化政策は、2009年9月の政権交代によって大きく変わりつつある。組閣6日目の鳩山首相は、国連気候変動サミットにおいて、IPCCにおける議論を踏まえ、長期の削減目標を定めることに積極的にコミットしていくべきであると考えていること、また、中期目標についても、温暖化を止めるために科学が要請する水準に基づくものとして、1990年比で言えば2020年までに25%削減をめざすことを明らかにした。

また、目標の実現のために、国内排出量取引制度や、再生可能エネルギーの固定価格買取制度の導入、地球温暖化対策税の検討をはじめとして、あらゆる政策を総動員していくことも国際公約した。さらに、途上国における削減努力が不可欠であり、そのための資金や技術の移転のための公的資金とともに、公的資金が民間投資の呼び水となる仕組みづくりにも言及し、政治においても、産業革命以来続いてきた社会構造を転換し、持続可能な社会を作ることが次世代への責務であると表明した。

これらは、COP15での2013年以降の枠組み合意の形成を後押しするものとして、世界から歓迎された。同時に、日本国内での対策をみれば、これらの制度や対策は衆議院議員総選挙における公約でもあったが、世界ではすでに必要な政策措置として定着してきているものであり、COP15を直面に控えた気候変動サミットにおいて、日本がようやく世界の動きに追いつきつつあるというのが実態である。これらの政策の具体化はこれからであり、まだ見ぬ子どもたちのために責任を持つという高い理念のもと、中長期的に持続可能な低炭素経済社会を構築していくわが国の地球温暖化防止戦略として、それを具体化し、実現することが、国内的にも国際的にも求められている。

第5 危険な温暖化を防止するための法的戦略

1 バックキャスティングによる政策形成と政策統合

温暖化は、化石燃料によるエネルギー多消費型20世紀文明がもたらしたものである。そこから脱却し、温度上昇を人類に安全なレベルにとどめるためには、大幅な排出削減が不可避である。このことは、将来世代に安全な地球環境を引き継いでいくために必ずやり遂げなければならない課題である。

そのためには、科学的に必要な長期の削減目標を設定し、そこでの望ましい低炭素社会像とそこに至る経路を描き、それを国民的に共有し、そこに至る目標を立て、これを確実に達成していくための政策手法を導入していくバックキャスティングの考え方が不可欠である。

日本の温暖化対策は、これまでの趨勢から将来を予測するフォアキャスティングの手法に基づき、省庁ごとの縦割り行政によって政策が決定、実施されてきた。しかし、大量生産・大量消費・大量廃棄の時代は終息させる必要があり、CO2など温室効果ガスの排出量を削減し、限られた時間内に低炭素経済へと移行していかなければならない。その場合、国の政策全体が、温暖化防止を基軸とした政策へと見直され、統合的に立案、実施されることが必要不可欠である。

2 低炭素経済社会への移行を担保する法的整備と行政組織体制の確立

当連合会は、2009年5月8日に「気候変動/地球温暖化対策法(仮称)の制定及び基本的内容についての提言」を公表した。同提言でも指摘したとおり、2020年まで(中期)に1990年比30%、2050年まで(長期)に同80%削減するといった科学の要請に基づく中長期目標を法定するとともに、目標達成のために実効性のある政策を制度化し、地球温暖化対策をエネルギー政策などと統合的に企画執行する行政組織体制を確立して、低炭素経済社会への移行を確実にしていく必要がある。

以下、緊急に求められる政策について、必要な要素を述べる。

(1) エネルギー政策の転換-再生可能エネルギー導入目標の設定・固定価格買取制度の導入・エネルギー供給構造の低炭素化・原子力発電の新増設の禁止-

日本のCO2排出の93%がエネルギー起源であり、排出削減対策とエネルギー供給政策の転換は表裏の関係にある。

再生可能エネルギーの飛躍的拡大は急務であり、世界では先進国、途上国を問わず、導入目標を大きく設定し実行している。日本でも、まず、2020年までに再生可能エネルギーを一次エネルギーの20%に拡大するとの目標を定め、これを法定することが必要である。再生可能エネルギー発電電力の固定価格買取制度は、すでに20を超える国で導入され、初期投資を一定期間で回収できる確実な見通しを提供して急速に実績をあげており、エネルギー供給への市民参加と地域経済の活性化をもたらしている。わが国においても、速やかに固定価格買取制度を導入し、すべての再生可能エネルギーによる発電電力について10年程度で投資回収が図ることができるように、買取対象の種類ごとに買取期間及び買取価格を設定し、エネルギー供給事業者に対して買取りを義務付ける法律の制定が必要である。買取りの前提として、再生可能エネルギー事業者が送電系統に優先的に接続できる権利を認め、電力だけでなく、再生可能エネルギー熱についても、その普及促進や大口事業者に対する導入義務などを盛り込むべきである。

石炭から炭素密度の低い天然ガスへの転換、新規石炭火力発電所の新設禁止、石炭火力発電所の稼働率の逓減、火力発電所のエネルギー効率の改善を基本方針として定め、新増設においては環境アセスメントを義務付け、CO2排出量を一定量以下とすることとする。

また、原子力発電に依存し、新たな原子力発電所を建設し続けることも、再生可能エネルギーの導入・発展を阻害している。原子力発電所は、燃料生成、発電所の建設、放射性廃棄物の処分や廃炉の段階においても、膨大なエネルギーを必要とするだけでなく、ひとたび事故が起これば大量の放射性物質が外部に放出されて取り返しのつかない悲惨な事態が発生し、将来世代の生存も脅かされる。柏崎刈羽原子力発電所の地震被害をみるまでもなく、地震国のわが国では危険な状況の中で原子力発電所を運転しているのが現状である。さらに、危険な高レベル放射性廃棄物の再処理や地層処分など、未だ技術的にも安全性が確立していない。

このように、原子力発電は、地球温暖化対策のめざす持続可能な社会の実現とは根本的に相容れないものであり、今後の新増設を認めず、既存の原子力発電所についても段階的に廃止すべきである。

(2) 炭素の価格付け政策の導入-大規模排出源に対する排出上限枠を定めた国内排出量取引制度及び炭素税-

炭素に価格を付け、温暖化の原因となる物質を排出する者がその費用を負担する経済的仕組みは、汚染者負担の原則にも合致する。

発電所や一定規模の排出量を有する大規模工場等には、直接排出による総量での排出上限枠を設定して行う義務参加型キャップ&トレード方式の国内排出量取引制度を速やかに導入する。少なくとも、日本のCO2排出量の約3分の2(直接排出)を占める省エネ法第一種指定管理事業所(約6000事業所)をその対象として参加を義務付け、排出上限枠を経年的に縮小して排出削減を確保する。

排出枠の配分は、原則有償とする。当初は一部から実施することとし、その割合を順次拡大させ、排出枠の有償配分による収益を低炭素経済への移行を円滑に推進する財源として活用する。とりわけ、大幅排出削減による低炭素経済への移行期における低所得者に対する断熱住宅化や高効率機器の導入などの支援、産業構造の変化に伴う労働者の教育・訓練の機会確保などに十分な配慮がなされる必要がある。

また、炭素税は、化石燃料の消費削減によるエネルギーコスト削減効果をもって需要側のCO2の排出削減を誘導する経済的手法である。特に、小口の排出源を含めたCO2排出削減が期待でき、排出量の伸びが著しい運輸と業務・家庭部門の削減に有効である。

国内排出量取引制度と炭素税とを組み合わせて対応することが必要であり、効果的である。

(3) 持続可能な地域の創出-自動車依存からの脱却、持続可能なまちづくり・森林管理など-

地域社会においても、第5の1で述べたバックキャスティングの手法によって低炭素時代の地域の姿を描き、都市構造を変革し、温暖化対策と持続可能なまちづくりを統合的に推進していくことが必要である。

都市の交通政策では、自動車依存体制から脱却し、公共交通を軸とし、適正な規模の歩いて暮らせるまちづくりを実現することにより、人々の暮らしに伴う二酸化炭素排出を大きく削減する。日本政府においても、地域公共交通活性化・再生総合事業など、このような方向性を示す政策が示されているものの、他方で、高速道路利用料の大幅な値下げや、凍結されていた道路計画の復活など、自動車交通の増加をもたらす矛盾した政策が実行されている。持続可能な低炭素社会実現に向けた政策の一貫性が不可避である。

住宅や建築物は地域の生活基盤をなすものであるが、その長寿化、木材資源の活用、高い断熱性能基準を確保する政策が必要である。

また、わが国は、北から亜寒帯、温帯、亜熱帯に及ぶ幅広い気候帯のもと多様な森林を抱え、約2500万ha(国土の67%)の森林面積を擁している。京都議定書においては、6%の排出削減義務のうち、適切な森林の保全・管理によって3.8%(1300万炭素トン)の森林吸収分があるとして目標達成にあてることが認められているが、そのことで国内排出削減を緩めるべきではない。さらに、森林は、大気中に排出された炭素を吸収・貯蔵し気候変動の影響を緩和する機能を有しており、森林が減少・劣化していくと、地球規模で気象や降雨パターンを変えるおそれがある。温暖化の適応上、森林が洪水、干ばつなどの自然災害の緩和機能、水源涵養機能などの生態系サービスの役割を果たしていることも忘れてはならない。加えて、森林起源の資源(森林バイオマス)を利用した発電や暖房は、水力、風力発電に比べ安定したエネルギー供給能力を有している。「緑の社会資本」としての森づくりと、そこから生まれる林産物を活用した山村等の地域社会の再生が必要である。

(4) エネルギー政策と温暖化政策を統合した行政組織体制

温暖化政策の統合を実現するためには、産業振興の省庁と別に、その企画立案から実施に至るまで統合的に遂行する行政組織が必要である。とりわけ、エネルギー政策と温暖化政策との統合は不可欠である。現行の縦割り行政の弊害を廃し、環境省の権限を拡大して、あるいは温暖化対策全般について権限を有する新たな省庁を設置して、経済政策を含めた温暖化対策を統合的に行う体制を構築する必要がある。

また、排出削減対策も地球温暖化への適応対策も、地域において統合的に実施されることが必要である。とりわけ民生部門や運輸交通部門、吸収源対策は自治体の役割が不可欠であり、エネルギー供給部門対策とも不可分である。自治体にそのための権限と財源が確保され、地域において主体的・統合的に実施される必要がある。

第6 民主的プロセスによる温暖化政策形成と実行

1 低炭素経済社会の実現に不可欠の市民参加

温暖化問題は、これまで人類が経験したことがない問題であり、これまでの人権や人格権概念、被害防止や救済の枠組み、行政体制だけで低炭素経済社会を実現していくことはできない。ひとたび温暖化が危険な水準に至った場合には、地球規模で回復困難となりかねないことから、その未然防止のための政策決定に市民・住民・消費者が主体的に参加し、行政・事業者との協働によって新たな制度や手続を創造的に生み出し、かつ実施していくことが保障される必要がある。このような参加は、市民や住民、消費者及び温暖化防止の取組推進の中核的存在となるNGO・NPOの権利として法的に保障されることが必要である。

その場合、単に市民・消費者が意見を述べる機会が確保されるだけでなく、行政の応答義務が法的に明記されることによって、行政と市民・消費者・事業者との真の対話が生まれ、参加が充実し実質化する。

2 真の市民参加と活性化に向けて

低炭素経済社会への移行を成し遂げるためには、多くの人の知恵・経験・特質を活かした市民参加の法的スキームが多様に準備されていることに加え、このような法的スキームを活用して問題解決に貢献するNGO・NPOの質と力量がより高まることが必要である。

(1) 政策形成過程への市民参加におけるNGO・NPO等の役割

とりわけ温暖化政策では、政策決定に市民の声が反映されることが不可欠である。

パブリックコメントやタウンミーティング、ステークホールダー会議などの参加手法が導入、実施されてきているが、これらが市民参加の場として実効性をもつためには、政府の明確な排出削減の意思を前提として、NGO・NPOの側でもその視点からの情報や論点を市民に提供し、政府の提案に対する対案をまとめていくことも必要となる。

そのような過程では、市民の声を政策形成過程に反映させるNGO・NPOの役割、とりわけ、市民の合意形成を促進し、政策決定者に働きかける役割が重要である。

(2) 自治体の温暖化対策への権限の拡大と参加の保障

温暖化対策では、その地域の地理的状況、気候風土や産業構造、住民の意識などに即した実効性のある排出削減及び適応の対策がとられる必要がある。そこに、自治体での住民参加の重要性もある。

自治体において、当該地域に実効性のある対策を選択・実施するには、自治体自身の政策選択の権限と財政的担保(財源)を一層拡大するとともに、そこへの住民の参加が保障されていることが必要不可欠である。

住民投票制度は、住民の最終的政策選択権が保障される制度である。頻回には実施できないことや、住民が応答しやすい問題についての実施に限られるなどの限界もあるが、多数の意見を反映できるという住民投票の意義は極めて大きい。

例えば、ドイツにおいては、市民投票制度が環境問題における政策転換に大きな役割を果たしている。温暖化問題でも、石炭火力発電を今後も推し進めようとする政府(州政府)とこれを阻止しようとする環境NPOが各地で激しく対立しているが、ドイツ西部のザーランド州のエンスドルフ(人口6700人)では、2007年、住民投票手続を用いて石炭火力発電所の新設を阻止する運動が展開され、その阻止に成功した(7割の住民が自治体の土地利用計画の変更に反対)。同様の市民投票制度を用いた運動は、ドイツ各地に広がっている。

(3) 消費者・投資家の役割と企業の情報開示

最終消費段階で使用される製品や住宅等の、消費者による選択と使用段階での排出削減行動は、温室効果ガスの排出削減のために重要な役割を果たすものである。また、生産・流通過程を担う事業者の情報公開や排出削減行動を誘導する役割も期待される。地球規模での現在及び将来世代の生活・生存・健康の確保や生態系を保護する視点から、生活の実情に根ざした消費者が製品等の選択や持続可能な消費パターンへの転換へと行動し、「消費者市民社会」を形成していく経過は、低炭素経済社会の実現に不可欠である。

そのためには、工場ごとの排出量、燃料・電力消費量や原単位(活動量当たりの排出量)を企業に情報提供させることや、温暖化防止対策や資源の枯渇防止のための情報提供を組み入れた事業者の環境対策を促進させることを、企業の社会的責任(Corporate Social Responsibility:CSR)として位置付けていく必要がある。

また、投資家の投資評価において企業の温暖化対策が組み込まれることは、企業行動の低炭素化に決定的な誘因となるであろう。日本公認会計士協会は、有価証券報告書に温室効果ガスの排出情報など当該企業の気候変動リスク情報とその対策及び対策評価の記載の義務付けを求めているが、大いに期待される。

(4) 司法制度を活用した情報公開・被害防止のための市民参加

米国連邦最高裁は2007年4月2日、環境保護庁に大気汚染防止法によるCO2規制の権限があることを認めた。同訴訟はNGOが州政府とともに原告となって提起した訴訟であり、オバマ政権発足後、速やかに大気汚染防止法のもとでの自動車の燃費規制が進んでいる。

日本でも、環境NGOである気候ネットワークが情報公開法による省エネ法定期報告情報の開示を求め、その非開示決定の取消しを求める訴訟を提起し、事業所ごとの排出量や燃料別消費量の開示を推進してきたが、このような方法により日本の排出実態がより明らかになり、効果的な排出削減対策の策定にも寄与してきたといえる。今後は、地球温暖化による被害の拡大防止のために、市民による司法制度の活用が促進されるべきである。公開の司法手続を通して十分な討論を尽くしていくことで、市民に議論の焦点を明確に提示し、国や事業者に情報開示を求め、科学と正義に基づき、温暖化の被害拡大を防止する政策の強化につなげていくことや、それらが報道され、多くの人に知られ、議論の素材が社会に提供されることを通じて、法廷外での多くの市民や専門家を巻き込み、社会的コンセンサスの形成に寄与することが期待される。そのためには、環境アセスメントにおける温暖化防止の視点からの評価基準を導入するなど、司法審査の基礎となる制度整備も必要となる。

このように、政策決定への参加の権利を実効性あるものとする司法制度として、NGO・NPOなど民間公益団体に訴権を認める団体訴訟制度(消費者保護については改正消費者契約法12条)が、市民参加及び温暖化問題の解決手法として不可欠である。

また、温暖化の影響は、まず、自然生態系の異変として現れる。そのような段階での影響の拡大防止の措置を怠れば、回復できない被害をもたらすおそれがある。これまでの被害概念でとらえきれない温暖化の被害を防止していくことが重要であり、そのために、将来世代の利益擁護のための訴訟や自然生態系保全のための訴訟が可能となることが必要である。

(5) NGO・NPO等の支援の拡充

このような、市民・消費者への情報提供、政策決定過程・政策の実施過程・検証や司法の場における参加の権利実現などのために、NGO・NPOや消費者団体の情報収集・分析・発信・交渉力や調整力などを、さらに高めていく必要がある。その多くは人材育成にかかる。NGO・NPOのこのような役割をより実行していくためには、財政基盤の確立が急務であり、財政・税制での支援策の拡充が不可欠である。

第7 弁護士会、弁護士が果たすべき役割、課題

2050年までに温室効果ガスを1990年比で80%以上削減させ、かつ将来世代が心豊かに生活していける低炭素時代に向けて、今、長い旅が始まろうとしている。それは、人類が経験をしたことのない新たな文明への挑戦である。これまでの価値観の衣を脱ぎ去り、エネルギー多消費型経済と決別し、持続可能な経済・社会を創造していく旅である。

弁護士会・弁護士も応分の貢献を期待されている。当連合会は、環境マネジメントシステムを導入したところであるが、自らも温室効果ガスの排出削減に一層取り組むことを宣言する。また、司法の一翼を担う者として、温暖化による被害の防止のために、司法制度を活用していくことができるよう、団体訴訟制度の導入など法的制度の整備にも取り組んでいく。

さらに、当連合会は、市民や環境団体と連携して、国内排出量取引制度や環境税など温暖化防止に必要な政策や制度のあり方について具体的に提言し、政策決定への市民参加の仕組みを含め、これらの法制化に向けて、積極的役割を果たそうと決意するものである。

以上